Почему в СССР давали участки именно по 6 соток

Шесть соток. Маленький клочок земли, на котором советские люди умудрялись выращивать и картошку, и мечты о собственном рае. Но почему именно шесть? Почему не пять или десять?

Шестью сотками можно пользоваться по-разному

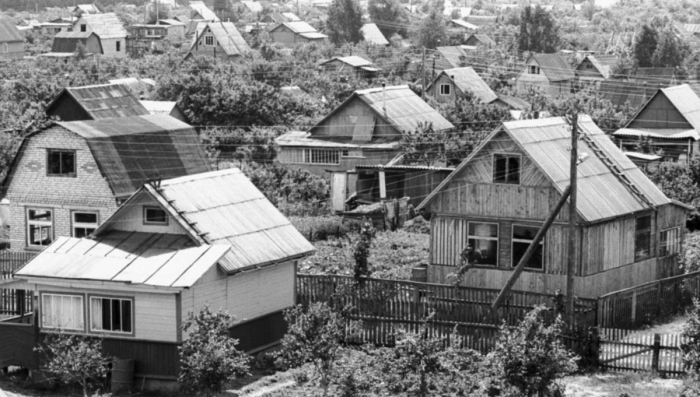

В СССР любили стандарты – от ширины кирпича до высоты потолков. Поэтому и 6 соток, естественно, не случайность.Новости СМИ2 И эта цифра изменила жизнь миллионов. Как пришли к этой цифре и что было с дачными участками в других странах - давайте разбираться!

Как отдых превращается в стратегический ресурс

Если в царской России дача была привилегией элиты, то в СССР была не просто местом для отдыха, но и способом выживания.

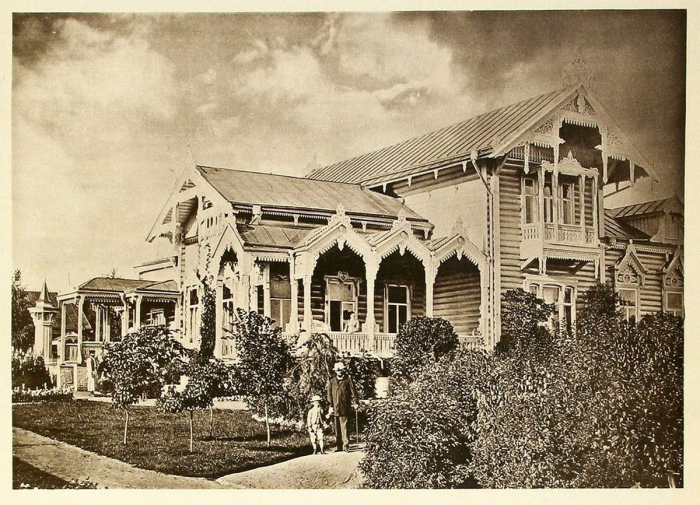

Дворянская дача в Сокольниках

После войны страна остро нуждалась в продуктах, а государство не могло прокормить всех. Война нанесла страшный урон, надо было заново поднимать всю экономику, включая производство и сельское хозяйство.

Логичный выход нашли в огородничестве. 24 февраля 1949 года вышло Постановление Совета Министров СССР, заложившее основу массового дачного движения.

Фотогалерея: дачная жизнь в царской России:

Дача Мамонтова

С этого момента дачи перестали быть роскошью. Они стали решением двух ключевых задач:

* Продовольственной — люди сами выращивали себе овощи и фрукты.

* Социальной — каждый получал равные возможности, никто не мог зажраться и создать частное сельскохозяйственное предприятие.

"-Есть ли жизнь на даче?

-Есть. Если там нет жены, тещи и огорода." Советский анекдот

6 соток – формула советского равенства

Число "6" появилось не случайно. Экономисты и агрономы рассчитали, что этот размер:

* Позволяет обеспечить семью из 4-6 человек овощами и фруктами на год.

* Достаточен для посадки фруктовых деревьев, ягодных кустов, грядок и небольшого домика.

* Может обрабатываться силами одной семьи без наемного труда.

Больше земли давать не рекомендовалось. 7-12 соток? Человек мог бы выращивать продукцию на продажу, а буржуазный уклон нам не нужен. Потому что если дать больше, советский человек мгновенно построит частную ферму, начнет продавать картошку и станет богаче соседей – а это уже почти контрреволюция!

Многие жаловались, что 6 соток - очень скромный участочек для такой большой страны. Но как мы увидим из заграничных примеров в одной из следующих глав - размер этот считался более чем приличным. И свойственным, скорее, привилегированным европейцам. "Это как же нужно разочароваться в любви, чтобы окошко дачного сортира выпиливать в виде сердечка?!" Советский анекдот

Как получить дачу в СССР? Это не было так просто

В СССР дача была наградой. Получал не ты – получал твой завод, твой коллектив. А дальше – кто достоин, тот и хозяин.

Как получить дачу:

* Трудовой стаж – не менее 5 лет на одном предприятии.

* Отсутствие другого участка – если уже есть земля, второй кусок не дадут.

* Освоение земли – в первые 3 года нужно было разбить сад и начать выращивать урожай.

Некоторые категории граждан могли получить до 12 соток. Это касалось ветеранов войны, инвалидов и передовиков производства.

Дача как символ пропаганды

Советская дача – это не просто грядки и картошка. Это идеологический инструмент.

Советская пропаганда рисовала идеальную картину: работяга копается в грядках, отдыхает на своей земле. В Европе на это смотрели с завистью – там дача была роскошью.

Для Америки иметь свою землю было нормой, однако на советских дачников тоже смотрели с завистью, ведь те получали участки от государства.

Первые недостатки

На деле всё было сложнее. Добираться до дачи, как правило, далеко и долго. С инфраструктурой были проблемы - часто нужно было добираться по грунтовым дорогам, утопавшим в грязи. «Помню, как отец каждую субботу тащил нас на дачу. Сначала автобус, потом электричка, потом 40 минут пешком по грязи. Мы ненавидели эти поездки. А потом – благодарили. Потому что речка, лес, грибы - незабываемо для городского жителя», - вспоминает мой одноклассник.

И ехали, как правило, в электричках или загородных автобусах. С личными авто в то время были проблемы.

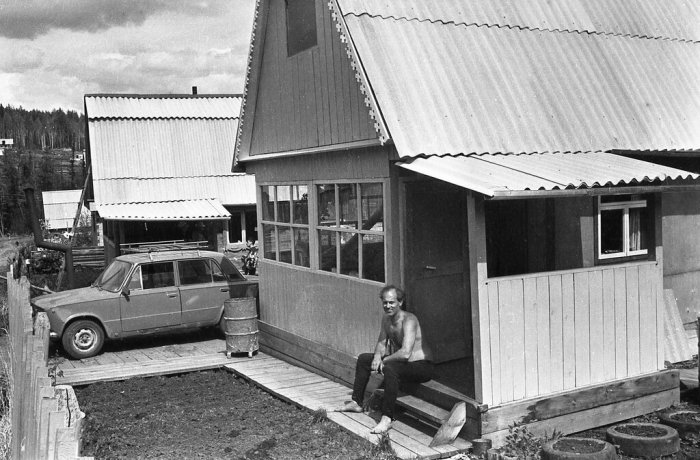

Вместо удобного домика – постройки из дефицитных материалов, добытых через знакомых на стройке. Потому что просто так прийти в магазин и собрать все стройматериалы для дома было невозможно. Даже простой домик могли собирать годами. «Мой дед получил землю за 10 лет работы на заводе. Половина дачи – картошка, остальное – смородина. Дом? Собирали его пять лет по кирпичику», - вспоминает сосед, который уже 40 лет ездит на дачу, начиная еще с бабушкой и дедушкой.

Но все эти личные истории сходятся к одному - поездка на дачу, какой бы трудной она ни была - это одно из самых значимых событий в детстве. Электричка в дачный сезон – это филиал ада. Старушки с рассадой, мужики с мотыгами, дети, которые орут, потому что их выдернули из теплой постели в 6 утра... Но зато потом – шашлыки, солнце, запах свежескошенной травы.

Плюсы всё перевешивали

При всех сложностях, дача в СССР – это было прекрасно. Это был кусочек собственной земли, где можно было построить пусть крошечный, но свой дом, уйти от бетонных хрущевок, работать руками и видеть результаты своего труда.

И хотя поездка на дачу превращалась в одиссею с тяжелыми сумками, а стройматериалы приходилось доставать через знакомых, советская дача все равно оставалась культовым семейным местом.

Относились к этому серьезно. Помню, как поездка на дачу на выходных была чуть ли не обязательным мероприятием.

Кстати, в резко наступившие 90-е помню дачи стали вдвойне востребованы. С продуктами и гиперинфляцией возникли серьезные трудности. И собственные овощи были весьма кстати. Солили потом на всю зиму.

А как в других странах?

У советских союзников были попытки ввести похожую систему. В ГДР, Чехословакии и Венгрии также существовали садовые товарищества и дачные кооперативы, но система не была настолько массовой и унифицированной, как в СССР. Получение участков для дач было скорее исключением, чем правилом.

Самая развитая система была в Польше. Здесь раздавалась земля общей площадью 44 тысячи гектаров. Семья могла получить от 3 до 5 соток. На таком участке разрешался лишь сад/огород. Немногие избранные получали 6 соток и больше. На таких участках уже разрешалось строить дом.

В капиталистических странах все просто. Никаких раздач земли нет. Накопил, купил - пользуйся.

Пожалуй, одни из самых выгодных условий - в Германии. Здесь дачные участки (шребергартены) меньше – всего 4 сотки. Они расположены рядом с городами, а их владельцы не имеют права жить там постоянно.

Использование строго регламентировано: треть под фрукты-ягоды, треть под овощи, треть под газон. Аренда обходится в среднем от 250 до 500 евро в год.

В Японии дач нет вообще – земля слишком дорога. Но есть программа, разрешающая получить землю. Для этого нужно стать фермером и получить льготный участок.

Прошли десятилетия, но традиция осталась. Мы больше не обязаны копаться в огороде, но почему-то продолжаем. Может, потому что дача – это не про картошку. Это про корни. Про связь с землёй. И, конечно, с теми, кто когда-то своим трудом выбивал для нас эти шесть соток

Так что если у вас есть дача, помните – это не просто земля. Это кусочек истории, который когда-то был не отдыхом, а целой культурной традицией.

Гороскоп на 2025-03-30

Гороскоп на 2025-03-30  Лепешки как подушки. Жарим с сыром за 10 минут

Лепешки как подушки. Жарим с сыром за 10 минут  Кладем в бульон копченые ребрышки и сыр: суп просят по 2 тарелки

Кладем в бульон копченые ребрышки и сыр: суп просят по 2 тарелки  Достали 3 свеклы и сделали целый стол шикарных блюд

Достали 3 свеклы и сделали целый стол шикарных блюд  "Нужен большой гвоздь и будет тепло без лишних действий": Канадский способ конопатить срубы

"Нужен большой гвоздь и будет тепло без лишних действий": Канадский способ конопатить срубы  Салат из свеклы с яйцом и зелёным горошком

Салат из свеклы с яйцом и зелёным горошком  Как запечь курицу, чтобы она не пересохла

Как запечь курицу, чтобы она не пересохла